2025年9月26日 合同説明会の集客はノベルティで差がつく|ブース装飾×配布戦略の完全ガイド

学生は合説で1日に10社以上のブースを訪れます。 そのため、各企業の情報はすぐに忘れられてしまいがちです。

だからこそ大事なのは、「見てもらう」だけでなく 「覚えてもらい、行動につなげる」 仕掛けです。

そのカギになるのが ブース装飾 × ノベルティ。

- ブース装飾 → 会場での第一印象を強く残す

- ノベルティ → 学生が日常生活で手にするたびに企業を思い出す

この2つを組み合わせることで、

立ち寄り → 想起 → 応募 という流れを自然につくることができます。

この記事では、

- 「ばらまき用」と「特典用」の2段階ノベルティ配布

- 配布するベストなタイミング

- SNSに拡散されやすい仕掛け

- 季節・エコ・実用性などのカテゴリ別アイデア

- 行動経済学を応用した工夫

などを、実務でそのまま使える形で紹介します。

限られた予算でも、集客と応募数を同時に伸ばせるノウハウの決定版です。

まずはブース装飾の基本を知りたいという方は、初めての合説ブース装飾ガイドをご覧ください。

目次

Ⅰノベルティが必要とされる背景

Ⅱ. ノベルティの役割と効果

Ⅲ.ノベルティの分類と活用シーン

Ⅳ. 採用活動におけるノベルティのロジック

Ⅴ.クロスセルの視点:ブース装飾 × ノベルティ

Ⅵ. ケーススタディ

Ⅶ. 導入時の注意点

Ⅶ.まとめ

ノベルティが必要とされる背景

1.合同説明会における課題

⑴ 記憶に残らない企業ブースの現状

合同説明会に参加した学生は、1日で10社以上の企業と出会うことも珍しくありません。各ブースで説明を聞く時間は数分から十数分程度と限られており、その短時間で企業が伝えられる内容はごく一部にすぎません。

さらに、学生は複数の合同説明会に参加します。数週間のうちに接触する企業数は累積で数十社に及び、そのすべてを正確に覚えておくことは困難です。知名度のある大手企業は「名前」で印象に残る一方、特に中小企業は短時間で存在感を出さなければ、学生の記憶からすぐに薄れてしまいます。

この状況を打開する手段のひとつがノベルティです。ブース装飾や会社説明と違い、学生の手元に残り、日常生活で繰り返し触れられる点に強みがあります。ノベルティは、説明会のその場だけでなく「その後の日常」にまで接点を延長する役割を担うのです。

まずは第一印象を強めたいという場合は、 Xバナーの使い方 や テーブルクロスの見せ方 を整えるのが近道です。

⑵ 情報過多による「企業の埋没」

合同説明会のもう一つの特徴は「情報過多」です。

学生は短時間で複数の企業の説明を受けるため、情報量が膨大になります。しかし、人間の短期記憶には限界があります。心理学の研究では、人が一度に保持できる情報は7±2チャンク程度と言われており、10社以上の話を同日に聞いても、すべてを均等に覚えることはできません。

また、企業が伝える内容が似通っていることも問題です。多くの企業が「安定した経営」「社会への貢献」「社員の仲の良さ」などをアピールしますが、こうした表現はどこでも耳にするものです。そのため学生からすれば「どの会社の話だったか分からない」という状態になりやすく、企業同士の違いが埋没してしまいます。

このような環境下で必要なのは、「記憶を呼び起こすフック」です。ノベルティはまさにその役割を果たします。日常生活の中で使用する文具や雑貨に企業名が印字されていれば、学生はふとした瞬間に説明会を思い出し、「あのときの会社だ!」と再認識するのです。ノベルティは、情報の洪水に埋もれるリスクを回避し、記憶を定着させる“アンカー”として機能します。

⑶ 装飾や資料だけでは差別化が難しい

合同説明会での採用活動において、ブース装飾や配布資料は欠かせないツールです。目を引くデザインは学生を呼び込み、資料は企業情報を正しく伝える役割を果たします。

しかし課題は、これらが「その場限り」になりやすいことです。

- ブース装飾は会場を出れば視界から消える

- 資料はバッグや封筒に入れられ、そのまま読まれないことも多い

これでは、せっかく準備した工夫も学生の行動(エントリーや応募)に結びつきません。

一方で、ノベルティは“生活に入り込む力”を持っています。

例えば、クリアファイル・ボールペン・エコバッグといった実用品は学生が日常的に使うため、そのたびに企業名やロゴが目に入ります。これにより自然に企業を想起する回数が増え、広告効果と同じように「接触回数の増加」が生まれます。

つまり、

- ブース装飾 → その場での第一印象を強める

- ノベルティ → 日常生活での持続的な想起を促す

この2つを組み合わせることで、合同説明会の効果を最大化し、学生の応募につながりやすくなるのです。

日常での想起を増やす当社の クリアファイル活用事例 と ボールペン名入れのポイントはこちら

Ⅱ. ノベルティの役割と効果

合同説明会では、多くの企業が一度に学生と出会います。1日に10社以上を回る学生も多く、企業の印象はすぐに薄れてしまいがちです。

そんな中で効果的なのが ノベルティ です。

ただの「おまけ」ではなく、学生の生活に入り込み、繰り返し企業名を思い出させる“仕組み”になります。

- ブース装飾:その場での第一印象を強める

- ノベルティ:日常で繰り返し想起させる

この2つを組み合わせることで、学生の記憶に残り、応募につながる可能性が高まります。

1.ノベルティは学生との会話を生む“きっかけ”

合同説明会では、学生との会話をどう始めるかが大きな課題です。

多くの学生は「自分から話しかけるのは緊張する」「とりあえず資料だけ受け取ればいい」と考えており、企業側も一歩を踏み出しにくい雰囲気が生まれやすいのです。

そこで効果的なのが、ノベルティを会話のきっかけにする方法です。

- 「こちら、ノベルティをお配りしています」

- 「アンケートにご協力いただいた方にプレゼントしています」

といった声かけなら、自然に学生と接触できます。

会話の入口ができれば、その後の説明や質疑応答にもつなげやすくなり、心理的な距離をぐっと縮められます。

つまりノベルティは、学生との接点をつくり出し、会話を広げる道具として非常に有効なのです。

2.企業イメージを記憶に残す「ノベルティの力」

ノベルティのもう一つの大きな役割は、学生の記憶に企業を残すことです。

特に実用性のあるアイテムは日常的に使われるため、自然に企業名やロゴが目に入ります。

たとえば――

- ボールペンやクリアファイル → 授業やゼミで毎日のように使用

- エコバッグ → 通学や買い物で繰り返し利用

- メモ帳や付箋 → 勉強やサークル活動で常に視界に入る

このようにノベルティは学生の生活に入り込み、繰り返し目にすることで「身近に感じられる存在」になっていきます。

広告やSNSと同じように、接触する回数が増えるほど「知っている会社」「親しみを持てる会社」という認識に変化します。

結果として、応募や説明会への参加意欲につながりやすくなるのです。

3.SNS拡散で広がるノベルティの効果

近年の学生は、就職活動でもSNSを活用する傾向が高まっています。

InstagramやX(旧Twitter)に 「#就活」「#合説」 といったハッシュタグを付けて、合同説明会の様子や企業の印象を投稿する姿は珍しくありません。

ここで効果を発揮するのが、SNS映えするノベルティです。

- 球体型のオリジナル水ボトル

- デザイン性のあるアクリルお守り

このように、少し珍しくて写真に撮りたくなるアイテムは、学生が自発的にSNSへ投稿したくなる動機になります。

企業にとっては、広告費をかけずに認知を拡大できる点が大きなメリットです。

まだ接触していない学生層にも自然に情報が届き、企業の存在感を広げることができます。

さらに、学生同士の会話で「この会社のノベルティ面白かった」と話題になれば、口コミによる二次的な広がりも期待できます。

4.コストを最適化するノベルティ配布戦略

合同説明会におけるノベルティは、直接「予算」と結びつくため、どうしても “安ければいい” という発想になりがちです。

しかし、効果を出すためには 戦略的な配布設計 が欠かせません。

二段階配布の活用例

-

ばらまき用

ティッシュ・ステッカー・クリアファイルなど、単価の安いアイテムを大量に配布し、ブースに足を止めてもらう「呼び水」として活用。

-

特別用

説明を最後まで聞いてくれた学生やアンケート回答者には、モバイルバッテリー・エコバッグなど、単価の高いアイテムを渡し「印象付け」を強化。

このように、ターゲットと接触段階に応じて二段階で配布することで、限られた予算でも大きな効果を得られます。

さらに効果を高める工夫

-

数量限定感を演出

「先着◯名」「本日限定」とすることで、学生が早めにブースを訪れる動機になります。

-

ノベルティを会話に組み込む

「このエコバッグは再生素材で作っているんですよ」と伝えれば、単なる配布ではなく企業の価値観を伝える場になります。

-

データで最適化

どのノベルティが応募率に効果的だったかを簡単に記録しておけば、翌年の予算配分に活かせます。

成功している企業は、ノベルティを 「コスト」ではなく「投資」 として捉え、学生の行動を促す仕組みに組み込んでいます。

単に配るのではなく、「誰に・いつ・何を渡すか」を戦略的に設計することが、採用成果を最大化するカギとなります。

Ⅲ. ノベルティの分類と活用シーン

ノベルティと一口にいっても、その種類や活用シーンは多岐にわたります。重要なのは「誰に」「どのタイミングで」「どんな目的で」配布するのかを明確にし、それに合ったアイテムを選ぶことです。ここでは、合同説明会で効果を発揮するノベルティを6つのカテゴリーに分けて解説します。

1.SNS映えアイテム

特徴

- 見た目のインパクトがあり、学生が「写真を撮りたい」「投稿したい」と思えるデザイン

- SNS上で拡散されやすく、広告費をかけずに情報が広がる

代表例

- オリジナル絵馬・お守り・アクリルお守り

- 透明感のあるクリアポーチやスクエアトート

- 球体型の天然水ボトルや香水瓶風のスクエアボトル

活用シーン

- 「話題性」を狙いたいブース

- 学生の口コミ・SNS投稿をきっかけに、まだ接触していない層へ認知を広げたい場合

2.安価でばらまきアイテム

特徴

- 単価が安く、大量配布に適している

- 「立ち寄るきっかけ」を作るための集客用

代表例

活用シーン

- ブースへの導線づくりとして通行中の学生に配布

- 名刺代わりに渡して「まずは手に取ってもらう」ことを目的とする場合

3.実用性重視アイテム

特徴

- 学生の生活に溶け込み、長期間使われやすい

- 繰り返し企業名を想起させる効果がある

代表例

活用シーン

- 「就活で役立つ」「日常で便利」と思ってもらい、学生の生活圏でブランド認知を高めたい場合

- 資料と一緒に渡して「捨てられない資料袋」として機能させる

4.季節感アイテム

特徴

- 季節に合わせた気遣いを示せるため、学生に好印象を与えやすい

- 実用性と感謝の気持ちを同時に伝えられる

代表例

- 夏:うちわ、折り畳みうちわ、ハンディファン、冷感タオル、塩分タブレット

- 冬:カイロ、スマホ手袋、入浴剤、コーヒー

活用シーン

- 季節に応じた就活環境(夏の猛暑、冬の寒さ)で「学生への思いやり」を表現したい場合

- 会場外でも利用され、自然と企業ロゴが露出する

5.エコ・サステナブルアイテム

特徴

- 環境配慮をアピールでき、Z世代の価値観にマッチする

- 企業姿勢そのものを伝えるブランディング効果が高い

代表例

- 再生紙を使ったリングメモ

- ラバーウッドの万年カレンダー

- ECO表紙付きふせん

活用シーン

- SDGsや環境配慮を重視する学生に好印象を与えたい場合

- 企業理念や社会的責任を訴求したい業界(IT、建設、メーカーなど)

6.プレミアムアイテム

特徴

- 高単価だがインパクトが強く、「特別感」を演出できる

- 学生のモチベーションを高めるインセンティブとして活用できる

代表例

- クオカード500円分

- モバイルバッテリー

- ステンレス製サーモボトル

活用シーン

- アンケート回答者や説明会参加者など「行動した学生」への特典として

- 競合他社との差別化を明確に示したいとき

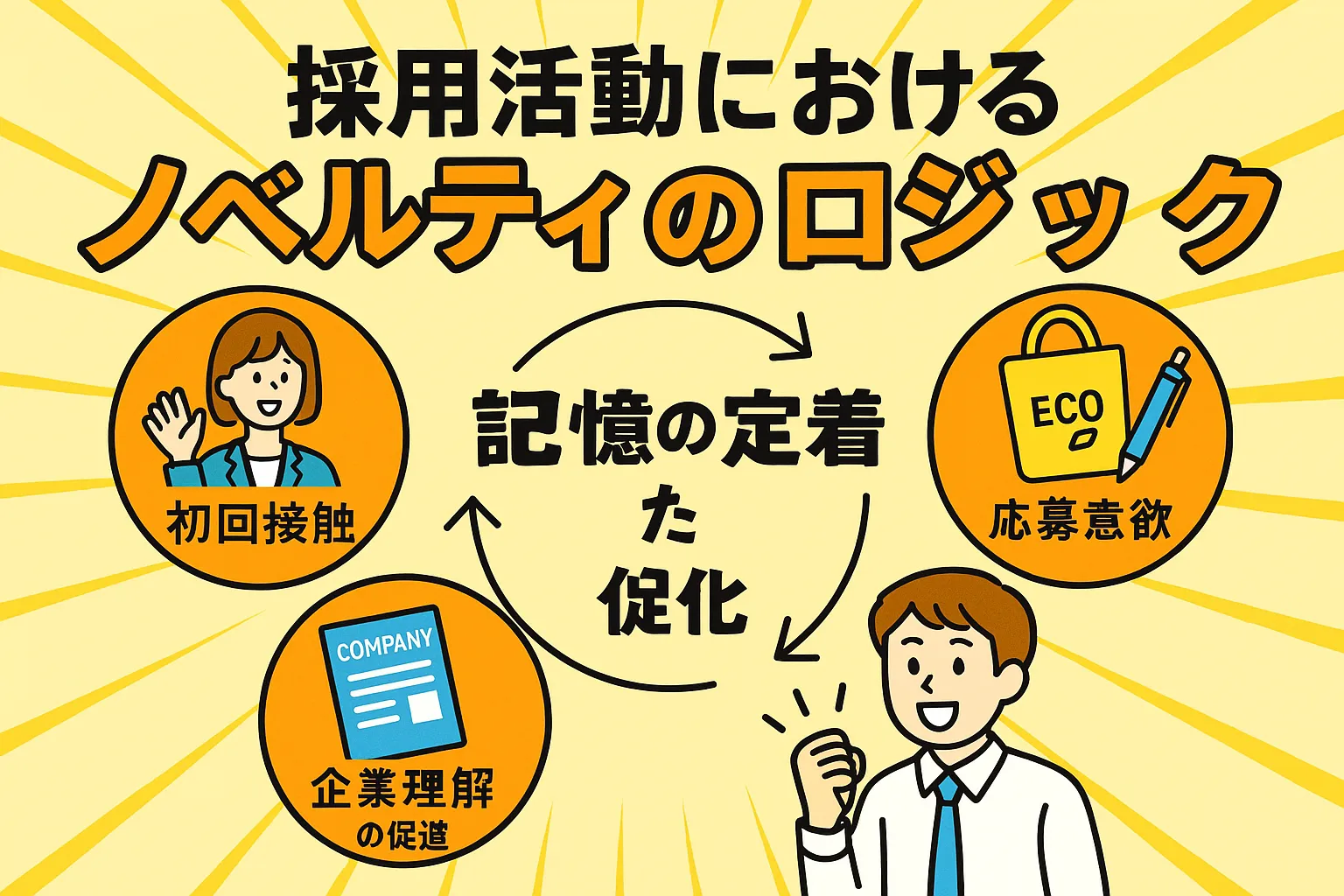

Ⅳ. 採用活動におけるノベルティのロジック

ノベルティが合同説明会において効果を発揮するのは、単に「配布するから」ではありません。そこには、人の記憶や行動の仕組みに基づいた明確なロジックがあります。ここでは、採用活動におけるノベルティの効果を、心理学やマーケティングの観点から整理します。

1.「認知 → 記憶 → 行動」の流れをつくる

学生が企業を「知っている」から「応募する」に至るまでには、段階的なプロセスがあります。ノベルティはそのプロセスを強化する役割を担います。

1.認知

-

- ノベルティを受け取ることで「この会社がある」と存在を認識する。

- 通行中に声をかけられただけでは忘れやすいが、モノが手元に残れば「接点」が可視化される

- 生活の中で繰り返し使用されることで、企業名やロゴが記憶に定着する。

- 「あ、このファイルの会社だ」と想起することで、情報の埋没を防ぐ。

2.行動

-

- エントリーや説明会参加といった次の行動につながる。

- 特にアンケート回答やブース訪問のインセンティブとして設定すれば、行動を直接誘発できる。

つまりノベルティは、「知る → 覚える → 動く」という一連の流れを支える仕組みであり、採用活動における行動設計の一部と考えるべきです。

2.行動経済学からみる効果

ノベルティの効果を説明する上で有効なのが、行動経済学のフレームです。人は必ずしも合理的に意思決定を行うわけではなく、心理的なバイアスによって行動が促されることがあります。

-

返報性の原理

人は「何かをもらったらお返しをしたくなる」心理を持っています。学生はノベルティを受け取ることで「少し話を聞こう」「アンケートに答えよう」と思いやすくなる。

-

一貫性の法則

一度小さな関与(ノベルティを受け取る)をすると、その後も一貫した行動(説明を聞く、エントリーする)を取りやすくなる。

-

希少性の効果

「説明を聞いた方だけにお渡ししています」と限定すれば、学生の行動意欲を高められる。

このように、ノベルティは単なる物質的な価値以上に「心理的なスイッチ」として機能し、学生の行動を後押しします。

3.競合との差別化戦略

合同説明会は、企業同士が学生の注目を奪い合う「競争の場」でもあります。特に大手企業はブランド力で注目を集めやすく、中小企業は工夫なしでは埋もれてしまうリスクが高い。

ここでノベルティは「差別化の武器」として機能します。

-

装飾 × ノベルティ

ブースはその場の視覚的インパクトを、ノベルティは持ち帰り後の記憶を支える。両方を組み合わせることで、学生にとっての「体験」がより強固になる。

-

資料 × ノベルティ

資料は情報伝達、ノベルティは想起のトリガー。2つを一緒に渡すことで「読まれる確率」を高める。

-

SNS × ノベルティ

映えるアイテムを選べば、合説会場外にまで企業の存在が広がり、限られた参加人数以上にリーチできる。

つまり、ノベルティは他社との差別化を図りつつ、装飾や資料だけでは補えない「時間軸」と「心理的接点」を提供するので

Ⅴ. ブース装飾 × ノベルティで生まれる相乗効果

合同説明会で成果を最大化するためには、ブース装飾とノベルティを別々に用意するのではなく、ひとつの設計として組み合わせることが重要です。

- ブース装飾:会場での体験をつくり、その場での第一印象を強める

- ノベルティ:学生が持ち帰り、日常の中で繰り返し思い出す仕組みをつくる

この2つを“掛け算”で考えると、単体で使うよりも強い効果が得られます。

会場で得た印象がノベルティによって後日も思い出されるため、学生の記憶に残りやすく、応募への導線がより強固になるのです。

採用に成功している企業は、「その場限りの装飾」「配るだけのノベルティ」ではなく、体験と記憶をつなげる仕組みとして両方を戦略的に組み合わせています。

1.空間演出と持ち帰り価値の両立

ブース装飾は、学生の「第一印象」を決定づける大切な要素です。カラフルなバックパネルやキャッチコピー、椅子カバーなどで統一感を出すことで、「おしゃれな会社」「雰囲気が良さそうな会社」という印象を与えられます。

しかし、装飾の効果は会場内に限定されます。説明会が終われば視覚情報は消え、学生の頭の中で記憶が薄れていきます。そこで必要なのがノベルティです。例えば、装飾で打ち出したキーワードやカラーをノベルティにも反映すれば、学生は「この色、あのブースと同じだ」とつながりを意識できます。

つまり、装飾は「その場での体験」、ノベルティは「持ち帰ってからの記憶」を担い、両立させることで企業の存在感を長期的に維持できます。

2.資料配布との組み合わせ

合同説明会では資料の配布も一般的ですが、単に紙を渡すだけでは学生に読んでもらえないことも少なくありません。ここでノベルティを組み合わせることで、資料が「ただの紙」から「開きたくなるパッケージ」へと変わります。

たとえば、クリアファイルに資料を入れて渡せば、ファイル自体が実用的に使われ続け、企業名が視覚的に刷り込まれます。あるいは、資料に付箋やメモ帳をセットでつけることで「ちょっと便利だから残しておこう」と思わせることができます。

資料とノベルティの組み合わせは、「情報を見てもらう確率」を高める重要な仕掛けとなります。

3.SNS施策との連動

近年の合同説明会では、SNSとの連動を意識した仕掛けが成果を左右します。SNS映えする装飾(フォトスポットやユニークなコピー)と、SNS映えするノベルティ(球体ボトルやアクリルお守り)を組み合わせれば、学生が自発的に写真を撮り、投稿してくれる可能性が高まります。

たとえば、ブース装飾で「推し活」要素を演出し、そこに「推しカラーのノベルティ」を加えれば、学生は「写真映えする」「友達にシェアしたい」と感じやすくなります。結果として、会場内にとどまらない情報拡散が可能になります。

これは広告費をかけずに「就活生の友人ネットワーク」にリーチできる手段であり、大手企業と比べて予算が限られる中小企業にとっても有効な戦略です。

- 装飾 × ノベルティ … その場の体験と持ち帰り後の記憶をセットで設計

- 資料 × ノベルティ … 情報伝達を「使われるモノ」に仕立てて記憶に残す

- SNS × ノベルティ … 会場外へ認知を拡張し、自然な拡散を促す

これらをクロスセルとして組み合わせることで、単なる装飾や配布物では実現できない「複合的な採用効果」を得ることができ

Ⅵ. ケーススタディ

ここでは、合同説明会にノベルティを導入した場合の活用イメージを、業界や企業規模の異なる3つの仮想シナリオで整理します。いずれも実際に起こり得るケースをベースにしており、「どのように選び、どう活用すれば成果につながるか」を具体的にイメージできる内容としました。

ケース1:中小メーカー A社の場合

課題

- 地方の中小メーカーで知名度が低く、大手企業に埋もれてしまう

- 学生に立ち寄ってもらえず、説明を聞いてもらう前にスルーされがち

施策

- ばらまき用としてステッカーを配布(単価が安く、まずは立ち寄ってもらう目的)

- 説明を聞いた学生限定で「エコバッグ」をプレゼント

効果

- 「立ち寄る理由」をノベルティでつくった結果、ブース訪問者数が増加

- エコバッグは実用性が高く、学生の生活に入り込むことで「長期的な想起効果」を発揮

ケース2:ITベンチャー B社の場合

課題

- ベンチャー企業のため「安定性」に不安を持たれる

- ブランド力が弱く、説明を聞く前に「知らない会社」とスルーされやすい

施策

- SNS映えアイテムとしてかわいい「折りたたみうちわ」を配布

- さらに「アンケート回答者」にはモバイルバッテリーを提供

効果

- 学生が「折りたたみうちわ」をSNSに投稿 → 友人や他大学の学生に認知が広がる

- モバイルバッテリーは高単価だが特別感があり、「この会社は学生に投資している」という好印象を形成

- 「楽しそうな会社」という感情的価値を生み、応募率アップにつながる

ケース3:建設業 C社の場合

課題

- 「固い・地味」という業界イメージがあり、学生の興味を引きにくい

- 他社との差別化が難しく、来場者が少ない

施策

- 夏の合同説明会で「缶バッジ」「オリジナルラベルウォーター」を配布

- ブース装飾のデザインに合わせて、企業カラーで統一

効果

- 「暑さ対策」という学生目線の気遣いが好印象につながる

- 季節感アイテムの実用性により「気が利く会社」という認知を獲得

- 装飾とノベルティの統一感が「覚えやすさ」を強化し、ブランド印象を高めた

ケーススタディから得られる示唆

1.学生の行動導線に合わせて設計することが重要

-

- 通行中の学生には「ばらまき用」

- 説明を聞いた学生には「特別用」

2.業界イメージや会社規模によってノベルティの選び方は変わる

-

- 知名度が低ければ「集客性」

- ブランドが弱ければ「話題性」

- 固いイメージの業界なら「気遣い」

3.装飾とノベルティを統合することで効果は倍増する

-

- デザインやカラーをそろえると記憶に残りやすい

- ノベルティが「第二の広告塔」として働く

Ⅶ. 導入時の注意点

ノベルティは採用活動を強化する有効な手段ですが、「ただ配れば効果が出る」というものではありません。選び方や使い方を誤れば、コストがかさむだけで成果につながらない可能性もあります。ここでは、導入時に押さえておくべき注意点をまとめます。

目的なき配布はコスト浪費になる

ノベルティを導入する際にもっとも多い失敗が、「とりあえず配布しておけば印象に残るだろう」という発想です。

学生にとって魅力を感じられないアイテムを無差別に配っても、バッグの奥にしまわれるか、最悪の場合は会場を出た直後に捨てられてしまいます。

大切なのは、「なぜ配るのか」を明確にすることです。

- 集客を目的とするのか

- 説明を聞いてくれた学生を優遇するのか

- 記憶の定着を狙うのか

目的によって選ぶべきアイテムや配布タイミングは変わります。

2.ノベルティは「量」より「戦略」で選ぶ

「たくさん配れば覚えてもらえるだろう」と考えがちですが、重要なのは配布戦略です。

- 通行中の学生には、ステッカーやティッシュなど安価なアイテムを配布し、まずは立ち寄ってもらう。

- ブースに座って話を聞いた学生には、実用的なファイルやバッグを渡し、記憶を定着させる。

- アンケートに答えてくれた学生には、モバイルバッテリーやクオカードなどのプレミアムアイテムを用意し、行動を促す。

同じ予算でも「誰にどのアイテムを渡すか」を分けることで、成果の最大化が可能になります。

3.ブランドや理念と紐づける

ノベルティは、単なる「物」ではなく「企業の分身」です。もしブランドイメージや理念と合わないものを配布すれば、逆効果になりかねません。

- 環境配慮を掲げている企業が、使い捨てプラスチックのアイテムを大量配布していたら矛盾が生じる

- 「クリエイティブさ」を打ち出す企業が、ごく一般的なティッシュしか配っていなければ、学生は「言っていることとやっていることが違う」と感じる

ノベルティは小さな存在ですが、その選定ひとつが学生の企業理解に直結します。自社の理念や事業領域に合ったアイテムを選ぶことが大切です。

4.Z世代の価値観を意識する

合同説明会の主役であるZ世代(1990年代後半〜2010年頃生まれ)は、従来の世代と価値観が大きく異なります。

- SNSで「シェアしたくなる」体験を重視

- 環境や社会課題への意識が高い

- 「実用性があり、普段使いできるか」を重視

したがって、SNS映えするデザインやサステナブルな素材を選ぶことが、学生に「共感される企業」として認知される近道になります。逆に、学生の価値観を無視したアイテムは受け取りを拒否されることさえあります。

5.配布タイミングと導線を設計する

ノベルティは「いつ・どこで渡すか」によっても効果が大きく変わります。

- 会場入口で配布すれば、まずは「立ち寄り」のきっかけになる

- 説明後に渡せば「話を聞いてよかった」と思わせる動機付けになる

- アンケート回答後に渡せば「次の行動」へと誘導できる

配布タイミングを戦略的に設計することで、ノベルティは単なる消耗品ではなく「行動をデザインするツール」へと進化します。

Ⅶ. まとめ

合同説明会は、学生にとって「短時間で多くの企業に触れる場」であり、企業にとっては「限られた時間で印象を残す勝負の場」です。ところが現実には、情報量が膨大で、どの企業も似たような言葉を使うため、学生の記憶からあっという間に埋もれてしまうリスクがあります。

この課題を解決する手段のひとつが ノベルティの活用 です。

ノベルティは「おまけ」ではなく、戦略的に使うことで次のような役割を果たします。

- 接点づくり:声かけのきっかけとなり、学生との会話を自然に始められる

- 印象付け:日常生活の中で繰り返し使われ、企業名が潜在的に刷り込まれる

- SNS拡散:映えるアイテムは投稿・口コミを誘発し、会場外にも認知を広げる

- 行動誘発:返報性や希少性といった心理効果で、説明を聞く・アンケートに答える・応募する、といった行動につながる

さらに、ブース装飾や配布資料、SNS施策と組み合わせることで、「その場の体験」から「持ち帰って記憶する仕組み」までを一貫して設計できます。

導入時には「目的の明確化」「戦略的な配布」「自社ブランドとの整合性」「Z世代の価値観」を意識することが不可欠です。逆に言えば、この4点を外さなければ、ノベルティは採用成果を高める強力な投資となります。

採用市場が学生優位に傾く中で、「選ばれる企業」になるには、説明や資料だけでは不十分です。学生が「思わず手に取りたくなる」「日常で使いたくなる」ノベルティを通じて、企業の存在を印象づけ、記憶に残し、行動につなげることが求められています。

ノベルティは、企業を単なる情報のひとつから「記憶に残る存在」へと引き上げる。

これこそが、合同説明会におけるノベルティ活用の本質だと言えるでしょう。